FCO et MHE - Vaccinations : disponibilité et recommandations

- Photo Actualités-01:

- Photo Actualités-02:

- Sous Titre: Il n'existe pas de traitement spécifique contre cette maladie. Il est donc essentiel de vacciner votre troupeau dès que possible contre les sérotypes disposant d’un vaccin (3, 4, 8 et 1).

- Texte d'introduction Actualités:

Mise à jour du 23/10/2025

- Titre du lien PDF: Disponibilité des vaccins contre la FCO et la MHE

- Lien PDF: images/actu/Disponibilite-vaccin-FCO-MHE.pdf

- Titre du lien PDF (2): Récapitulatif des mouvements intra-européens

- Lien PDF (2): images/actu/NOTE_FCO_-_echanges_UE_MAJ_le_04.04.2025_LCA_VF_copy_1.pdf

- Titre du lien PDF (3): Conditions relatives aux échanges depuis la zone régulée

- Lien PDF (3): images/actu/Conditions_aux_echanges_relatives_a_la_FCO_depuis_la_zone_regulee_vers_certains_Etats_membres_de_lUE_septembre_2025.pdf

Sérotype 3

Trois vaccins existent actuellement à destination des ovins et des bovins.

La vaccination contre le sérotype 3 de la FCO permet de réduire la gravité des symptômes et le taux de mortalité lié à cette maladie dans les élevages.

Conditions d'accès aux vaccins pour protéger son cheptel souche :

- Tous les éleveurs de bovins et d'ovins du Cantal peuvent accéder à la vaccination contre le sérotype 3 de la FCO depuis le 19 septembre 2024 ;

- Les vaccins sont à commander par l'éleveur auprès de son vétérinaire sanitaire et sont à la charge de l'éleveur ;

- La vaccination peut être réalisée par l’éleveur lui-même ou par le vétérinaire (dans ce cas, les frais vétérinaires engagés pour la réalisation de la vaccination resteront à la charge de l’éleveur) ;

- Pour les caprins, aucun vaccin contre le sérotype 3 de la FCO n'a d'autorisation d'utilisation. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre vétérinaire pour mettre en place un plan de prévention adapté à votre situation ;

- Conditions d'accès aux vaccins pour l'export : Voir document joint au bas cet article

Pour les bovins, ovins et caprins à destination de :

- l'Italie - régions non indemnes :

- Les bovins et les ovins peuvent partir dans les régions non indemnes de FCO sans condition au regard des sérotype 3, 4 et 8 de la FCO.

- l'Italie - régions indemnes de FCO (Province autonome de Bolzano et région Frioul-Vénétie Julienne) :

- administration du vaccin Bultavond (seul vaccin ayant prouvé qu'il stoppe la virémie) - 2 injections à 3 semaines d'intervalle, à partir de 2 mois ;

- réalisation par le vétérinaire sanitaire ;

- délai de 10 jours minimum entre la 2ème injection de primovaccination et le mouvement.

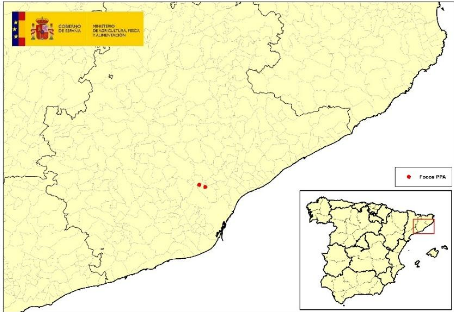

- l'Espagne :

- Les bovins et les ovins peuvent partir en Espagne continentale sans condition au regard du sérotype 3 de la FCO.

Attention : la vaccination contre le sérotype 3 de la FCO ne protège pas contre d'autres sérotypes. Il est donc nécessaire de maintenir une vaccination contre les sérotypes 4 et 8 de la FCO, pour protéger le cheptel souche et pour réaliser des exports le cas échéant.

Les doses de vaccins disponibles sont essentiellement issues des précommandes réalisées. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre vétérinaire si vous n'avez pas réalisé de précommande.

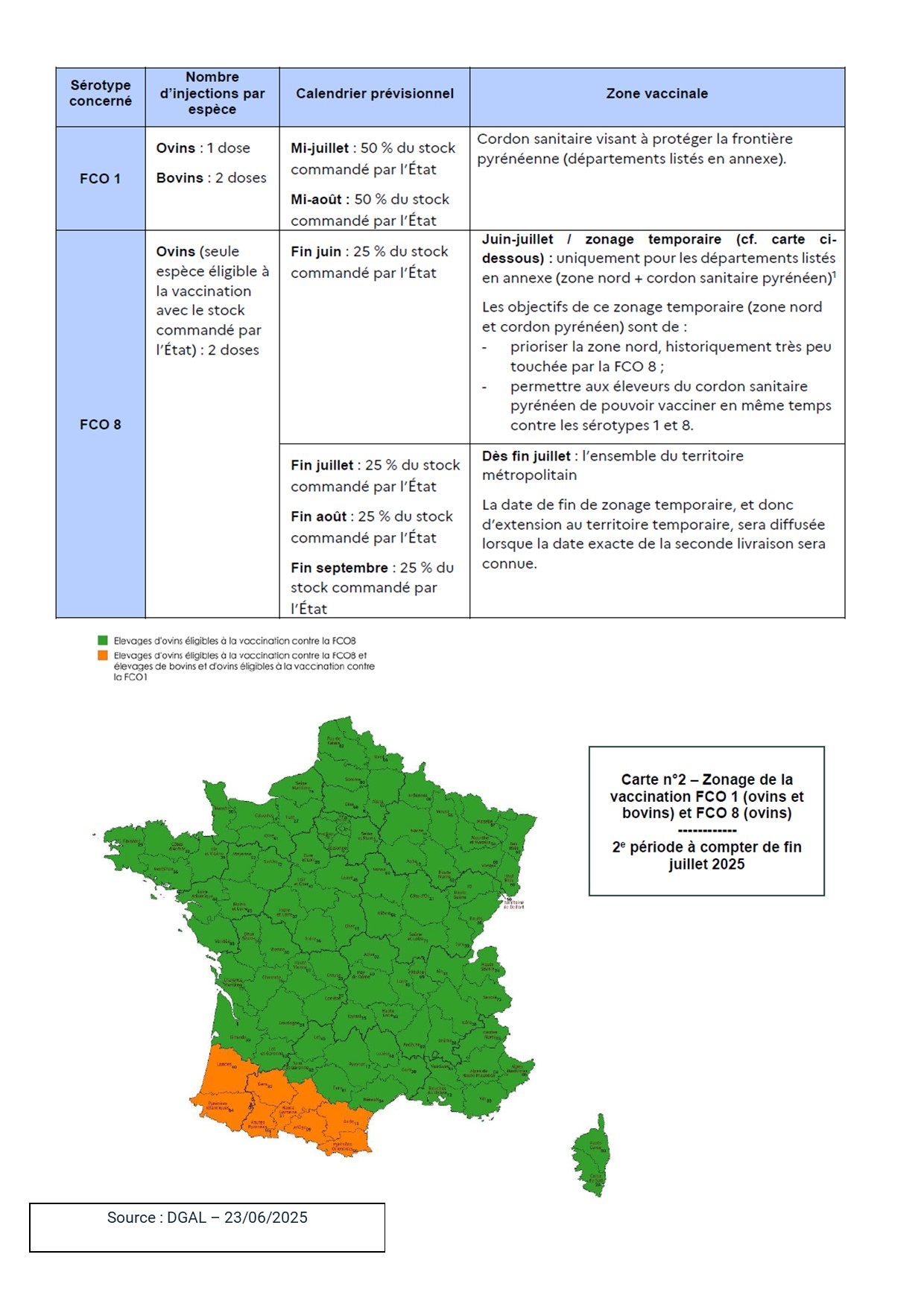

Sérotype 8 et 1

Tous les éleveurs d'ovins peuvent actuellement bénéficier de doses de vaccin contre le sérotype 8 de la FCO, mises à disposition gratuitement par l'État.

La vaccination contre le sérotype 1 de la FCO ne concerne actuellement les 8 départements français limitrophes de l’Espagne.

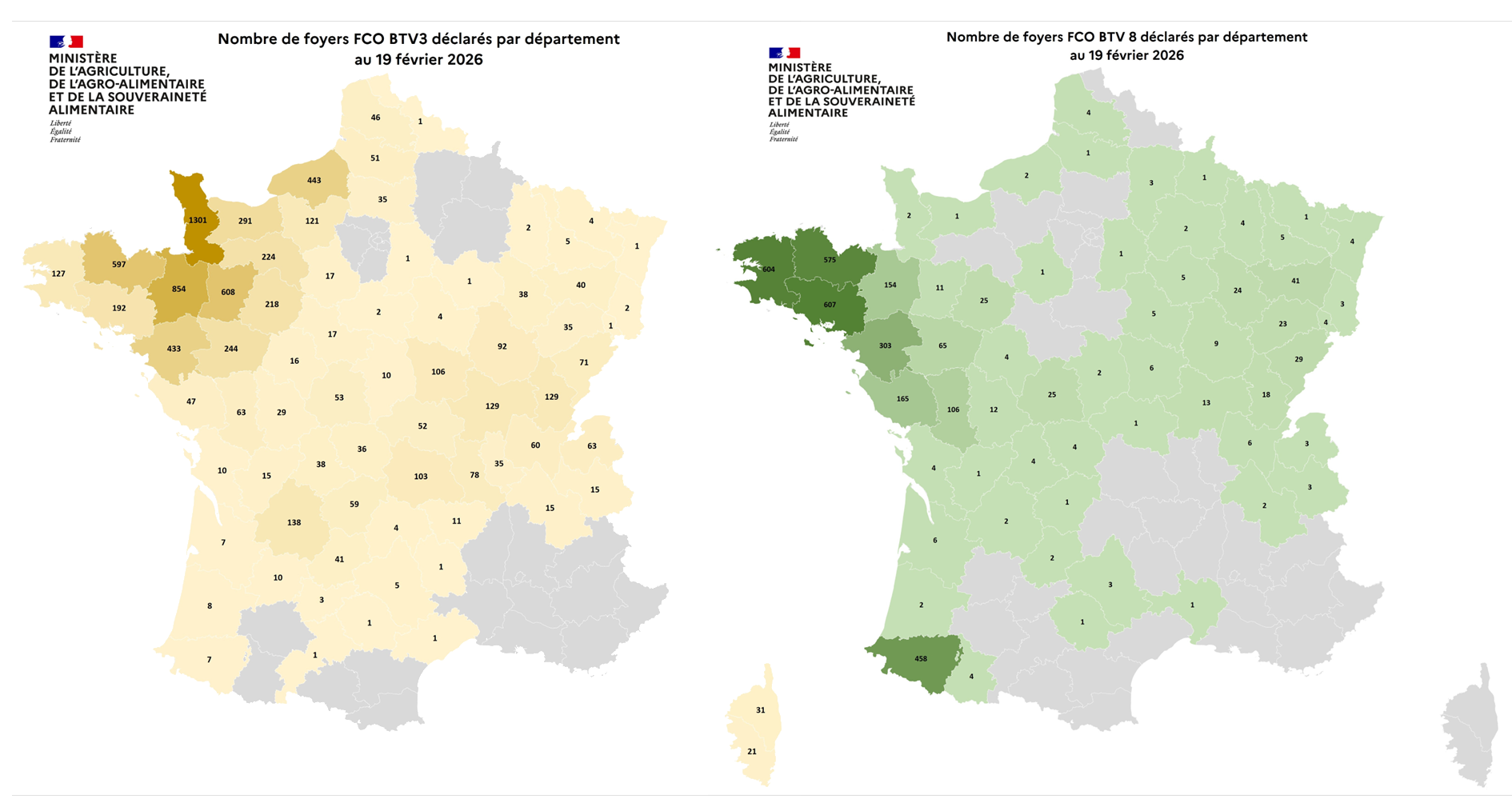

Plus d’informations dans le tableau et la carte ci-contre.

Disponibilité des vaccins contre les sérotypes 3, 4, 8, et la MHE

GDS France tient à insister sur l'importance de précommander les vaccins auprès de votre vétérinaire. En effet, cela permet une meilleure estimation des doses nécessaires et donc une augmentation des volumes de vaccins mis sur le marché français. Favoriser les précommandes limitera le risque de pénurie.

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des vaccins disponibles à la date du 1er août 2025.

Pour plus de renseignements sur la FCO, rendez-vous ici.

Attention : si un animal vacciné contre la FCO (quel que soit le sérotype) doit être soumis à un test PCR FCO, il convient d'attendre au moins 10 jours après l'injection afin que la PCR ne soit pas positive à cause du vaccin.